-

-

(左から)施工準備に使用する道具(平瓦谷深選別用、軒丸選別用)や、施工時に使用する勾配定規、タガネ、瓦葺金槌、スルメゴテ。

建築の現場ではお互い密な関係が必要だと思いますが、連携で特に大切にしていることは?

串崎:宮大工さんの仕事の精度は非常にきっちりしていて、それに応えるような仕事を心がけています。原寸図を使って綿密に打ち合わせを行うので、下地づくりもスムーズに進みます。屋根があって初めて瓦が葺けます。宮大工さんとの連携は不可欠です。

瀧川悟:事前に図面で細部を合わせれば現場での無駄が減ります。山本瓦さんたちのような長年ご一緒している職人さんとは言葉少なでも意思の疎通ができています。

瀧川眞幸:仕上がったときに「美しく見えるか」がすべてだと思っています。そのためには、瓦と木工の精密な噛み合わせが欠かせません。

山本:昔は現場で合わせていたことも多かったと聞きますが、今は事前の精密な準備が安全や工程を守るためにも必須ですね。

新築と修復、それぞれの違いについて教えてください

山本:普段は修復がほとんどで、今回の平城宮跡第一次大極殿院東楼復原のような新築の現場は非常に稀です。新築では鉄骨との併用など新しい要素に対応する緊張感があります。修復では文化財として既存部材を極力残し、小さな傷みも削って継ぎ足すなど、根気のいる作業が続きます。

串崎:瓦はまず割れやひびを確認し、次に歪みやねじれも一枚ずつ検査します。髪の毛のような細かな傷・クラック(ひび)及び、歪みやねじれも一枚一枚丁寧に確認し、使用できるか判断します。何万枚の中から選び抜く工程は、地道で根気のいる作業ですね。

瀧川悟:大工工事も同じです。文化財建築の修復では、基本的に部材をまるごと取り替えることができない。悪い部分だけを補い、元の姿を守ることが最大の使命です。確かに手間はかかりますが、その分、職人としてのやりがいも感じます。

-

-

(左から)施工準備に使用する道具(平瓦谷深選別用、軒丸選別用)や、施工時に使用する勾配定規、タガネ、瓦葺金槌、スルメゴテ。

背面に槍鉋(やりがんな)を構えた独特の姿勢がこの作業では安定する。

-

-

(左端から)飛鳥時代より使われていたとされる「槍鉋」をはじめ、大鉋、大突鑿(おおつきのみ)、釿(ちょうな)、穴屋鑿(あなやのみ)、ヨキなどの伝統的な宮大工道具の数々。

皆さんの仕事は100年、200年後に残ります。未来に伝えたい思いは?

瀧川眞幸:先々代に教えられたのは「解体することで先人の職人と対話ができる」ということ。今私たちが手がけている建物も、将来の誰かが見て「令和の職人はこういう工夫をしていたのか」と感じてくれるかもしれない。だから私たちの仕上げにも意図を残し、丁寧に仕上げるよう心がけています。なぜこの処理をしたのか、次の世代が読み取れるように。

山本:修復は残すべきを残し、改善が必要な部分は変える。新築は自分の仕事が「初期形」になります。そういった責任の重さを感じながら仕事をしています。

串崎:足場が外れた後、地上から見た瓦のラインが美しく揃っているか。それこそが私たちの仕事の証しです。「なぜこのように葺いたのか」を、瓦の形から感じてもらえたら、それだけで十分伝わるのではと思います。

瀧川悟:現在私たちが山本さんたちとともに担当している平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事は、2026年3月に竣工予定です。

山本:このような大規模な現場は数年単位で進行します。一つひとつ、確実に、誠実に仕上げていくことを大切にしていきたいです。

-

-

(左端から)飛鳥時代より使われていたとされる「槍鉋」をはじめ、大鉋、大突鑿(おおつきのみ)、釿(ちょうな)、穴屋鑿(あなやのみ)、ヨキなどの伝統的な宮大工道具の数々。

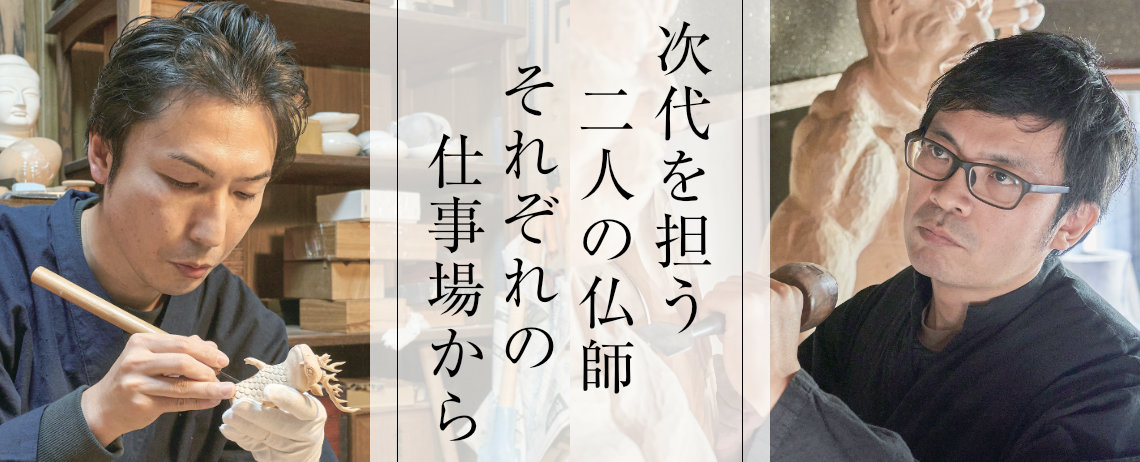

株式会社 瀧川寺社建築

代表取締役

(右) 瀧川 悟 氏

宮大工

(左) 瀧川 眞幸 氏

山本瓦工業 株式会社

代表

(右) 山本 健二 氏

職人

(左) 串崎 彰 氏