祈りの回廊 2025年秋冬版

奈良に生まれた

侘び茶の創始者・村田珠光

お茶が日本に伝来したことについては「奈良時代~平安時代に遣唐使が唐よりお茶の種子を持ち帰った」とされています。奈良の大和茶においては「弘法大師が唐から持ち帰った茶の種子を弟子である堅恵に与えて佛隆寺に蒔いたのが茶の栽培の始まり」と言い伝えられてきました。

長らく薬として用いられてきた茶は、後年新たな側面を持つことになります。その始祖とされるのが室町時代の茶人・村田珠光です。珠光は奈良で生まれ、11歳のときに、興福寺の別院で念仏の道場として創建した称名寺に入寺したと伝わります。その後、寺を出た珠光は能や禅を学び、当時の豪華絢爛な茶の湯とは対照的なあり方を見出しました。茶に精神性を求める「侘び茶」の誕生です。珠光は「和漢のさかいをまぎらかす」という一文も残しています。日本的なものと中国的なものを一体感を持って調和させるという思想を実践したのでした。

なお称名寺では珠光の命日の5月15日に「珠光忌」が営まれ、本堂と茶室が特別公開されます。

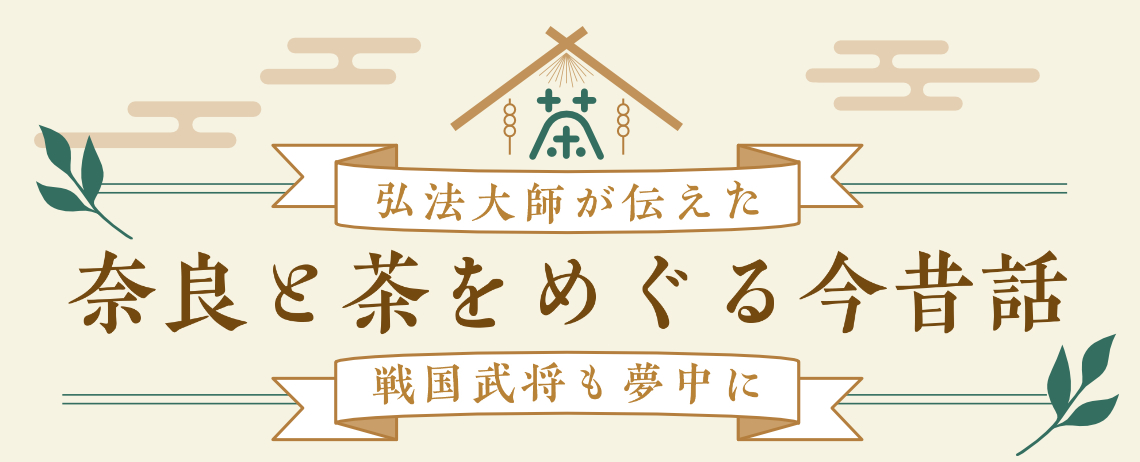

秀長が命じた赤膚焼の振興と

鶯餅の元祖となった菓子

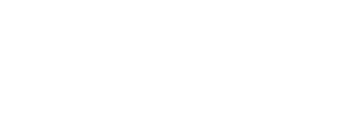

戦国時代を生きた武将にとって茶会はさまざまな意味を持ちます。人間関係を構築し、情報を収集し、ときに命がけの折衝が行われる場だったからです。織田信長は茶の湯を政治利用しつつ、茶道具の名品を蒐集しました。いわゆる「名物狩り」です。

茶道発祥の地とされる奈良では、茶道に欠かせない道具類が長年作られてきました。赤膚焼もその一つです。陶としての起こりは古代に遡るともされます。茶陶として赤膚の名をはせたのは、大和郡山城主となった豊臣秀長が尾張国の常滑(現愛知県常滑)から陶工を招いて赤膚山(現奈良市五条山周辺)で窯を開かせたことが大きなきっかけでした。

本家菊屋の「御城之口餅」

秀長は折に触れ茶会を催してもおり、兄の秀吉を迎えての茶会では、秀長が郡山城に入る際に連れてきたとされる菓子職人に秀吉好みの菓子を誂えさせるなど、多様な視点で茶の湯文化を深めました。秀吉が大変気に入ったというその菓子は鶯餅の元祖ともされています。

この時代の茶会については、奈良の転害門近くに住んでいた塗師屋であり豪商の松屋が編集した『松屋会記』が貴重な史料となっています。源三郎久政・久好・久重の松屋三代に渡って作られた約120年分の茶会について詳細に記された茶会記です。

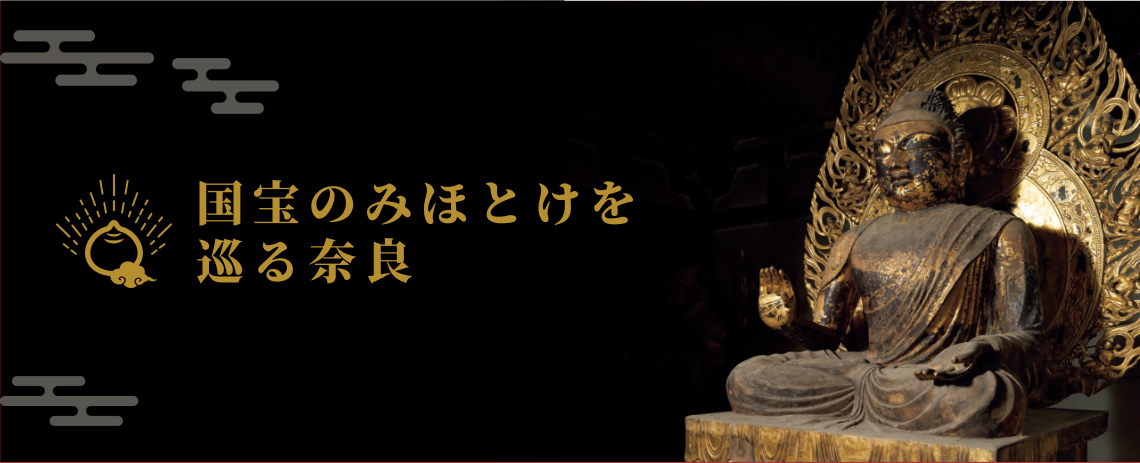

二人の数寄大名(※1)が

茶道を通して残した工芸と庭

江戸時代に茶の世界を牽引した人物で、奈良と深い縁を持つ二人の大名がいます。小堀遠州と片桐石州です。

遠州の父は秀長に仕える八老中の一人で、主に付き従い郡山に移住。遠州は多感な時期を奈良で過ごしました。父の教育により幼少から千利休や古田織部に師事、「綺麗さび」と表現される遠州流茶道の創始者となった遠州は、造園の能力にも優れ、また美術工芸の発展にも尽くしました。茶碗や水指などの茶陶、竹茶杓、漆芸の香合など「遠州好み」とされる工芸が今に伝えられています。

遠州の跡を継ぐ存在が石州です。大和小泉藩初代藩主である片桐貞隆の長男として誕生。千利休の子・道安の門下であった桑山宗仙(貞晴)に茶を学んだとされ、茶道石州流の祖となりました。その石州の偉業を体感できるのが、當麻寺中之坊にある東塔を借景とした桃山期の名庭を石州が改修し現在の姿となった「香藕園」と、初代藩主である父の菩提寺として建立した寺院であり境内全体を一つの茶席として造った「慈光院」。大和三名園(※2)として挙げられる傑作のうち二つが石州の作庭なのです。

- 1 安土桃山時代から江戸時代にかけて、茶の湯文化を好んだ大名。

- 2 當麻寺中之坊「香藕園」、「慈光院庭園」、吉野町にある「竹林院群芳園」のこと。

現代の私たちも楽しめる

奈良のビックリお茶会

奈良のお茶にまつわる事柄と聞いて西大寺の「大茶盛式」を思い浮かべる方は多いのでは。「延応元年(1239)1月16日、叡尊上人が西大寺復興のお礼に八幡神社に献茶した余服を民衆に振る舞ったことに由来する」という茶儀は、毎年1月16日に行う「新春初釜大茶盛式」のほか、春と秋にも催されています。

参考文献:『茶の湯の歴史』神津朝夫/著 角川ソフィア文庫、『奈良を愉しむ 奈良 大和路 茶の湯逍遙』神津朝夫/著 淡交社『茶書古典集成 2 松屋会記』竹内順一/編 淡交社、『奈良学研究 第八号』帝塚山短期大学奈良学学会/編、『小堀遠州の美を訪ねて』小堀 宗慶/著 集英社 など