奈良の戦国時代

抜き書き年表

室町時代

- 西暦

[秀長年齢]

- 1537

- 秀吉生まれる(名の変遷/木下藤吉郎→羽柴秀吉→豊臣秀吉)

- 1540

[1歳] - 秀長生まれるか

(名の変遷/木下小一郎→木下長秀→羽柴長秀→羽柴秀長→豊臣秀長)

- 1543

[4歳] - 鉄砲の伝来

- 1549

[10歳] - キリスト教の伝来

- 1559

[20歳] - ①松永久秀が筒井城を焼く

- 1566

[27歳] - ②筒井順慶が多聞城を攻める

- 1567

[28歳] - ③松永久秀と三好三人衆の戦いで東大寺大仏殿が焼失

久秀の茶釜と順慶の洞ヶ峠

「松永久秀は茶釜の名器『平蜘蛛』を叩き割り爆死」、「明智に付くか羽柴に付くか洞ヶ峠で情勢を伺った筒井順慶の態度から日和見することを洞ヶ峠や洞ヶ峠を決め込むという」。インパクトのあるエピソードですが、実はどちらも信憑性はありません。

安土桃山時代

- 1573

[34歳] - 室町幕府が滅びる

- 羽柴姓を賜り羽柴秀吉、羽柴長秀を名乗るようになる

- 1574

[35歳] - 織田信長が天下の名香とうたわれる香木「蘭奢待」を切り取る

令和7年第77回正倉院展に「蘭奢待」名でも知られる宝物「黄熟香」が出陳されます。

- 1576

[37歳] - 藤堂高虎が長秀に仕官

- 1577

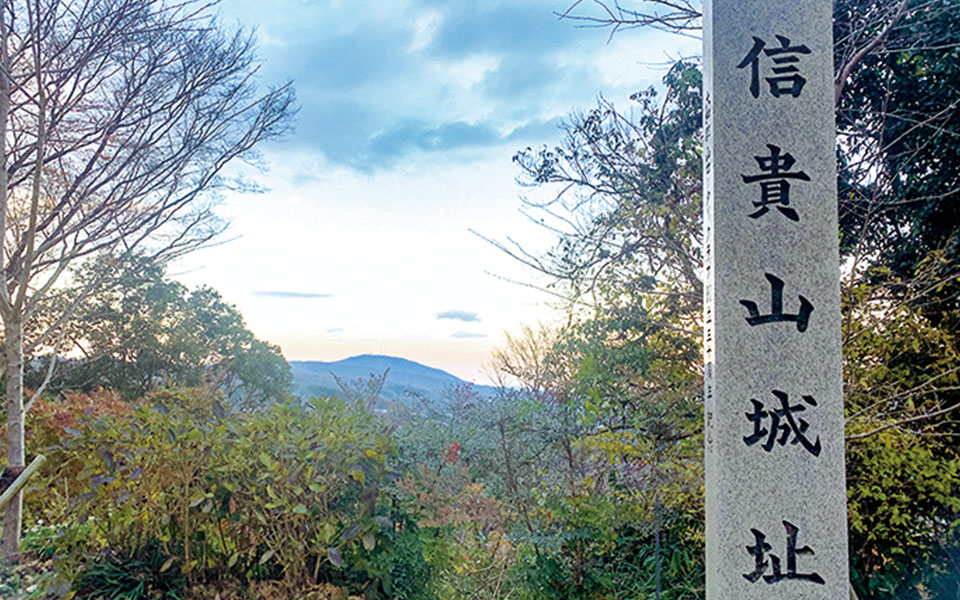

[38歳] - ④信貴山城が落城、松永久秀が自害する

- 1582

[43歳] - 本能寺の変

- 太閤検地開始

- 1583

[44歳] - 賤ヶ岳合戦

- 1584

[45歳] - 長秀が小牧・長久手合戦において伊勢松ケ島城をともに落城させる

- 美濃西願寺へ「美濃守秀長」の署名で禁制を出す。これより先、長秀から秀長に改名する

- 1585

[46歳] - 秀吉が関白に任官し豊臣姓を賜る。秀吉に伴い秀長も豊臣秀長を名乗る。

- ⑤秀吉とともに秀長が郡山城に、豊臣家家臣の伊藤義之が宇陀松山城に入る

- 秀長は奈良における一切の商売を止め、郡山にて売買させる

- 1586

[47歳] - 大友宗麟が大坂城に秀吉を訪ねる。この際秀長から「内々の儀は宗易、(千利休)公儀の事は宰相(秀長)存じ候」と声をかけられたことをのちに書状に記す

- 1587

[48歳] - 秀長、「大納言」に任官、大和大納言とよばれる

- 1588

[49歳] - 多武峰より大織冠(藤原鎌足木像)が郡山に遷座

- 刀狩がおこなわれる

- ⑥毛利輝元、小早川隆景、吉川広家を郡山に迎え、奈良見物に

- 1589

[50歳] - 淀城にて秀吉若公(鶴松)誕生する

- 秀長夫人、諸国郡山大名衆夫人の在京が命じられる

- ⑦秀長の命を受けて本多利久が高取城を大規模改修

- 1590

[51歳] - 秀長、春日社三十八所屋に参籠する

- 秀長、熊野那智山の鰐口鋳造を東大寺戒壇院にて見物

- 秀吉の小田原攻めにより北条氏が降伏。秀吉が全国統一を果たす

- 秀長、東大寺八幡宮造営をみる

- 秀長を見舞うため秀吉が郡山をおとずれる

- 大織冠が多武峰に帰座する

- 1591

[52歳] - 秀長娘と養子御虎が祝言をあげる

- 秀長52歳で亡くなる。郡山にて葬送がおこなわれる

大和郡山市内には秀長を偲ぶ墓所「大納言塚」などが残されています。

- 千利休が秀吉の命で切腹

- 若公(鶴松)亡くなる

- 1592

- 文禄の役

- 1593

- 若公(秀頼)誕生する

- 1594

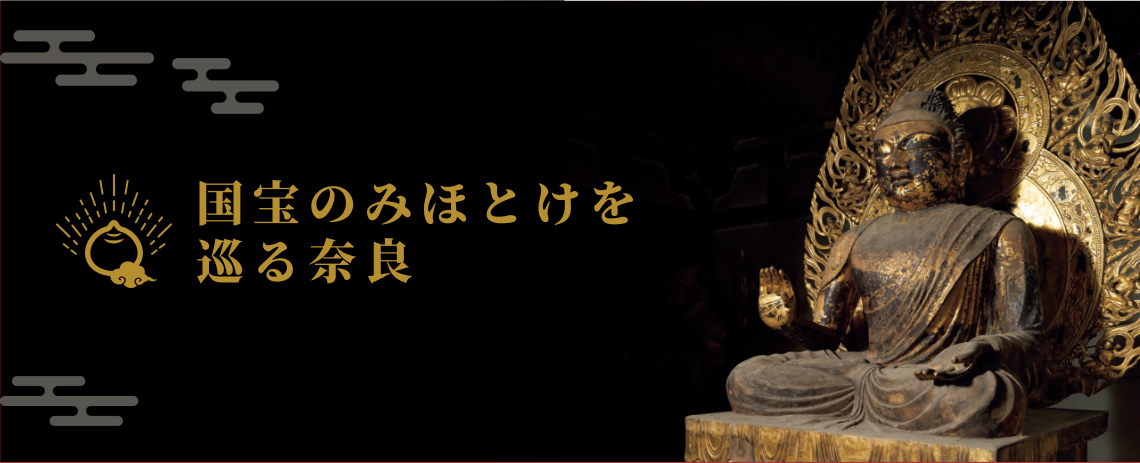

- ⑧秀吉が吉野山で花見をおこなう

- 1595

- 豊臣秀次(秀吉の甥)が高野山で切腹

- 1597

- 慶長の役

- 1598

- 秀吉62歳で亡くなる

- 1599

- 藤堂高虎が秀長の菩提寺を京都に移築

- 1600

- 関ヶ原の戦い

- 1601

- ⑨賤ヶ岳合戦で奮闘した秀長の配下・桑山重晴を祖父に持つ桑山一晴が新庄藩の初代藩主となる

江戸時代

- 1603

- 徳川家康が江戸幕府を開く

【年表中の表記について】

秀吉、秀長ともに幼名は不明です。また秀長の生まれ年については確定しておらず、亡くなった年齢については51歳説と52歳説があります。

当特集では52歳説にのっとり、秀長の年齢を表記しています。

奈良にある

ゆかりの地

① 筒井城跡

- 大和郡山市筒井町1489-5

② 多聞城跡

- 奈良市法蓮町1416-1 (若草中学校)

④ 信貴山城跡

- 生駒郡平群町信貴山1308番地の1

- 0745-45-2101 (平群町教育委員会)

0745-45-1017 (平群町観光産業課)

⑨ 新庄藩陣屋跡

- 葛城市南藤井17 屋敷山公園

- 0745-64-1414 (葛城市歴史博物館)

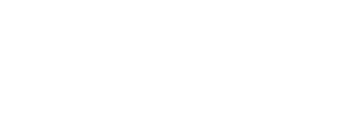

室町後期から安土桃山時代にかけての戦国時代、

奈良ではどういうことが起こっていたのでしょうか?

筒井順慶と松永久秀の争いがありますね。久秀は、順慶と組む三好三人衆(三好長逸・三好宗渭 ・

岩成友通)との戦いで東大寺を焼き討ちし、大仏殿などを焼失させましたが、結果的には自ら築城した多聞城を信長に差し出して、信貴山城に移りました。

久秀が明け渡したあとの多聞城には、信長の家臣である原田直正が大和守護として入った時期があります。また順慶を配下としていた光秀も奈良にやって来るなど、いろいろなかたちで信長が奈良の支配を進めていく状況。今井郷(現奈良県橿原市今井町)も信長との対立を深めていました。

信長が順慶を優先した出来事があり、久秀は信貴山城に立てこもって再び反乱を起こした末、信貴山城で自害。また本能寺の変が起こって、信長も光秀も亡くなりました。順慶は引き続き奈良を治め、その後、順慶の養子である筒井定次が後継者となりました。しかし、定次は天下統一を成し遂げた豊臣秀吉から伊賀へ国替えをするよう仰せつけられます。

そして、筒井家が出て行った郡山城に城主として入ったのは、秀吉の弟である豊臣秀長でした。

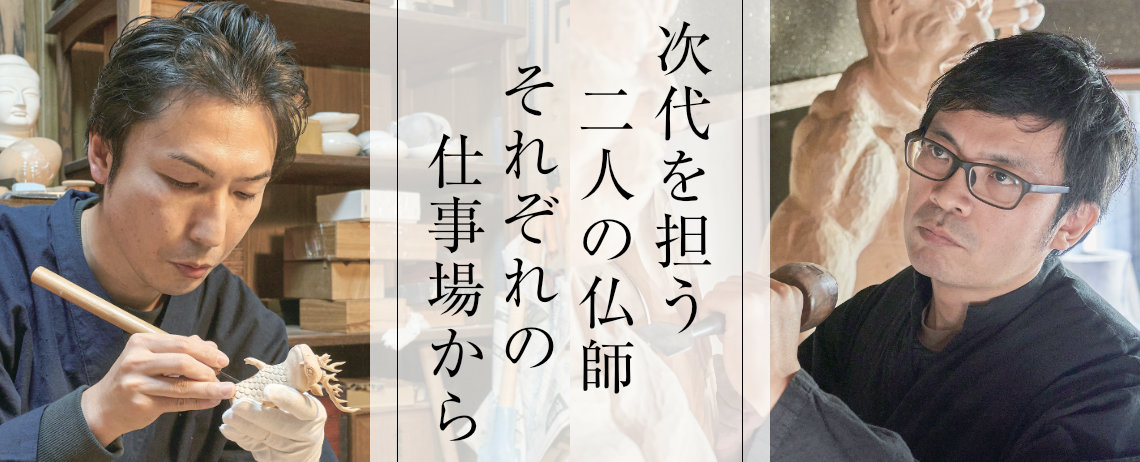

奈良大学 教授・博士(人間・環境学)河内 将芳

日本中世史のうち、室町・戦国時代の都市社会史を勉強している。京都や奈良を中心に、都市住民や神社・寺院、あるいは武士や公家たちが織りなす中世独特の都市の社会について勉強している。

秀吉と秀長、奈良の人々に見守られ郡山城へ

秀吉と秀長は5千ほどと伝わる軍勢とともに入国しました。その様子を興福寺や東大寺の関係者、町人ら多くの奈良の人々が迎えています。それまでと異なり、秀吉と秀長の時代を通して、大和の社寺との対立はあまりありませんでした。

有能な統治者だったということでしょうか。秀長はどんな政治を行いましたか?

秀長は生きているときは、実はそれほど奈良にいないんですよ。秀吉と一緒に行動しているので大坂(現大阪)や京都にいて、ときどき奈良、郡山に帰ってきました。

その間、大和の国を治めていたのは豊臣家の家臣たちです。郡山城主となった秀長は有力な家来たちを選んで置いたと思われます。宇陀松山城や高取城がそうですね。

宇陀松山城は秀長の入国に伴い秀吉家臣の伊藤義之が、またその後も秀長の配下だった多賀秀種など豊臣家ゆかりの人物が知行。高取城を「日本三大山城」と呼ばれる城に築き上げたのは秀長の家臣で高取城主となった本多利久なのですね。

新庄藩の桑山氏も所縁がありますね。初代藩主・桑山一晴の祖父である桑山重晴は、賤ヶ岳の合戦で秀吉軍として戦い活躍しました。

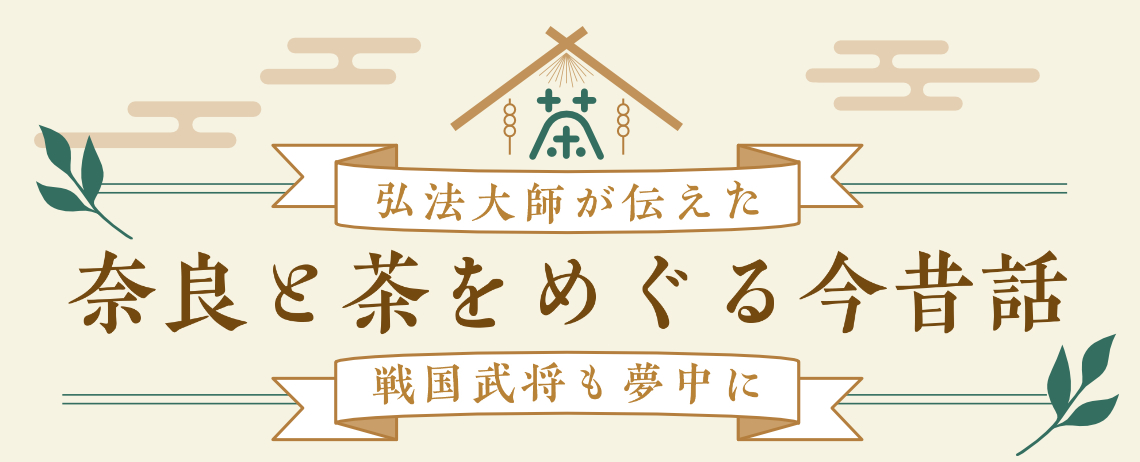

毛利輝元御一行様 奈良一泊観光をする

あまり奈良にいなかったという秀長ですが、奈良での印象的な出来事などありますか?

毛利輝元、小早川隆景、吉川広家を迎えて、すごく接待しているんですよ。郡山城では三人を招いて茶会を開いたり、お能を見せたり、さらに同じ日に奈良見物に向かう三人に同道しています。猿沢池と采女塚、興福寺、東大寺、春日大社、若草山、三笠山を観光していますから、今と一緒ですよね。

観光を終えて、その夜の宿所に戻った毛利一行でしたが、夜になってさらに秀長から「夜話をしよう」と誘われます。宴会ですね。宴会は真夜中まで続き、翌朝も秀長から朝食を饗されます。これでもかという秀長のもてなしについて輝元は『輝元公上洛日記』で感謝の気持ちを綴りました。その数日後、輝元は大坂で秀吉と対面しているのですが、秀長もその場にいました。輝元は秀吉が去ったあとに、秀長の宿所をわざわざ訪ねて話し込んだといいます。それほどに秀長の奈良でのもてなしが特別だったのかもしれません。

母と弟亡き後の太閤秀吉 吉野山で花見をする

𠮷水院(𠮷水神社)を本陣として催された秀吉の吉野山での大花見には約5千人が参加したと伝わります。徳川家康、伊達政宗、加藤清正、前田利家、宇喜多秀家など名だたる武将、公家や茶人、連歌師などが集いました。秀吉の母、秀長、千利休は亡くなってからのことでした。