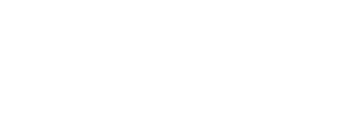

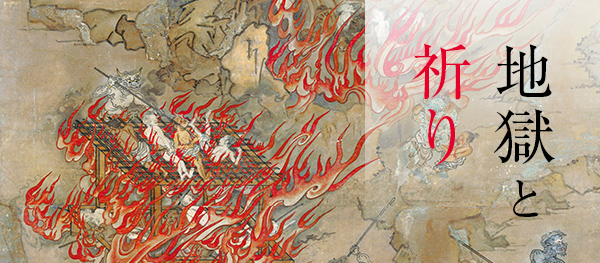

672年、壬申の乱が起こり、勝利した大海人皇子は天武天皇として即位しました。天武天皇と、皇后の持統天皇の時代の取り組みは、現代にも多数引き継がれていると2022年の秋冬版本誌特集「きっかけは壬申の乱」でお伝えしました。二人の天皇は政治だけでなく「祈り」の場にも関わっています。

寺院については、壬申の乱以前に日本に仏教が伝来し、日本初の寺院、飛鳥寺(法興寺)が飛鳥に誕生しました。それから約100年後の天武から孫の文武天皇の時代まで、飛鳥京や藤原京にはいくつかの寺院が建立されました。

それらの寺院の一部は、平城遷都とともに移転し、現在も信仰を守り続けています。一方で、当時の場所は、別の寺として存続したり、史跡となりながら、当時の営みを現在の私たちに教えてくれます。

飛鳥宮の時代から藤原京の時代に続く、祈りの足跡を紹介します。

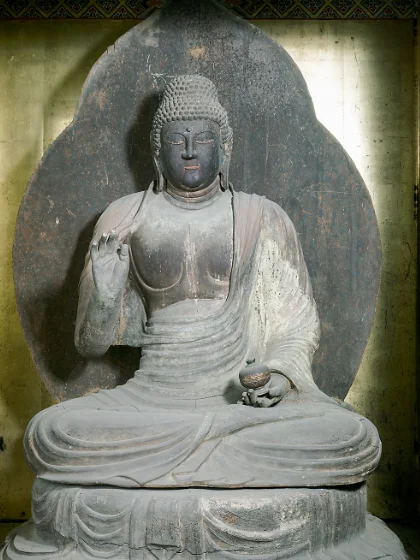

写真:(株)飛鳥園

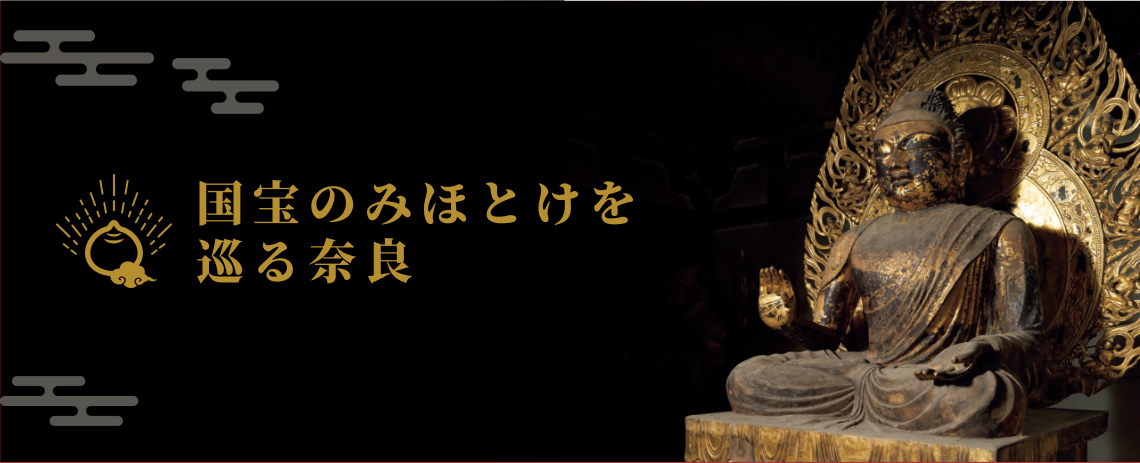

興福寺 仏頭(白鳳時代・国宝)

山田寺は持統天皇の祖父、蘇我倉山田石川麻呂が創建した寺院で、丈六の薬師如来は天武天皇の時代に開眼しています。平安時代の貴族の日記、『玉葉』によると文治3(1187)年に興福寺東金堂の衆徒が押し入り本尊として迎えられました。薬師如来は応永18(1411)年の東金堂の火事で焼け落ちますが、残った仏頭は現在も興福寺国宝館で拝観できます。

奈良市登大路町48

0742-22-7755

詳細はこちら

奈良文化財研究所飛鳥資料館(飛鳥~平安時代・重文)

1976年度から1996年度にかけて行われた山田寺跡の発掘調査により、寺院の全容が明らかにされています。1982年からの調査では、横倒しになった東回廊がほぼ完全な形で発見されました。建築構造と規模がわかるよう、一部を組み立てたものが飛鳥資料館に展示されています。

高市郡明日香村奥山601

0744-54-3561

詳細はこちら飛鳥時代の寺院の「現在」

飛鳥時代、「飛鳥・藤原」の地に建立された寺院の多くは、当時の姿をそのまま留めてはいません。

遷都した時に平城京に遷った寺院もあれば、同地で存続した寺院もあり、長い時間の中で当初の形は失われました。寺院によっては宗派が変わり再興されて現在までつながってきました。また、地上には何もないように見えても、地中に遺構が残る場所もあります。それらの場所は発掘調査により、発見された遺物を見ることができたり、当時の寺院の規模を知ることができます。

山田寺跡や、このページに掲載されている遺跡はユネスコ世界遺産暫定一覧表に記載された「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の構成資産候補です。

山田寺跡

奈良県桜井市山田

檜隈寺跡と於美阿志神社

檜隈寺跡は、古代から「檜隈」と呼ばれていた地域にある寺院跡で、七世紀ごろの創建と見られます。渡来系氏族である倭漢氏の氏寺と考えられます。現在は、倭漢氏の祖である阿知使主を祀る於美阿志神社の境内地となっています。平安時代の十三重石塔が残っています。

檜隈寺跡

高市郡明日香村檜前

0744-54-5600

(明日香村教育委員会)

於美阿志神社

高市郡明日香村檜前

0744-54-5600

(明日香村教育委員会)

大官大寺跡と大安寺

大官大寺の前身は、聖徳太子創建の「熊凝精舎」に遡ると言われています。何度か移転しており、現在史跡指定されている大官大寺跡は、文武天皇の時期に寺があったとみられる場所です。遷都した際に寺も遷り、天平17(745)年に寺号を大安寺と改めました。

大官大寺跡

奈良県高市郡明日香村小山

0744-54-5600

(明日香村教育委員会)

大安寺

奈良市大安寺2-18-1

0742-61-6312

詳細はこちら天武・持統天皇に

関わる寺院

『日本書紀』のような歴史書には記されていなくても、天武天皇や持統天皇にかかわる由緒や寺伝を持つ寺院も存在します。たとえば、『長谷寺縁起文』によると桜井市の長谷寺は天武天皇が精舎(僧坊。つまり寺のこと)を作らせたとしています。また、東明寺の創建由来は持統天皇の持病平癒のために、舎人親王が建立したと伝わっています。

東明寺

写真:(株)飛鳥園

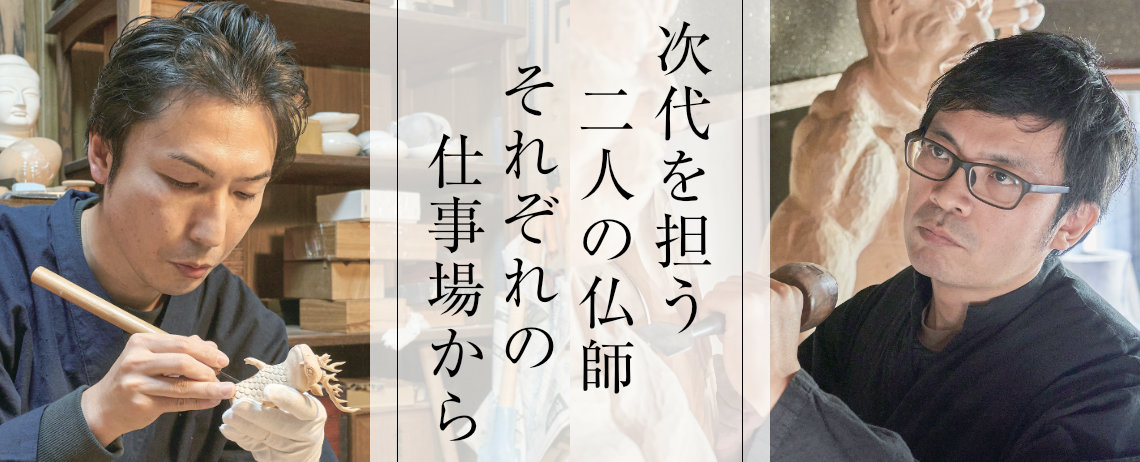

本尊・薬師瑠璃光如来坐像(平安時代・重文)

持統天皇8(694)年の創建です。天武天皇の皇子である舎人親王が、母持統天皇の眼病の平癒を祈っていたところ、夢枕に老翁姿の白鬚明神が現れて、「霊山の霊井の水をすくって目を洗うように」というお告げと、金鍋を授けました。このお告げに従ったところ持統天皇の目が治癒したとのことで、その感謝として舎人親王によって建立されました。

大和郡山市矢田町2230

0743-52-7320

詳細はこちら長谷寺

写真:長谷寺

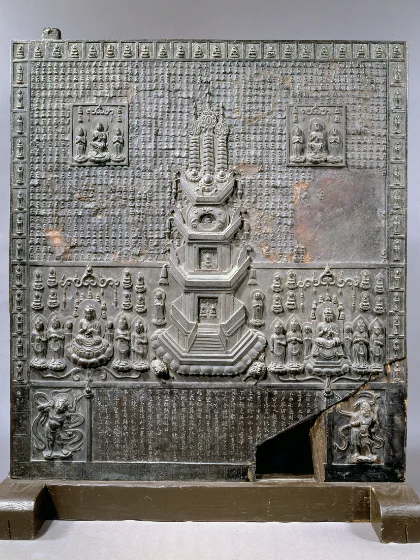

銅板法華説相図(白鳳時代・国宝)

正確な創建年は不明ですが、朱鳥元(686)年、僧の道明が天武天皇のために、銅板法華説相図を安置しています。銅板は7世紀白鳳時代の鋳造で、国宝に指定されています。銅板下の銘文には「飛鳥浄御原で天下を治めた天皇のために僧道明が作った」という記述があります。

桜井市初瀬731-1

0744-47-7001

詳細はこちら白鳳時代の仏たち

天武・持統天皇の時代を中心とした飛鳥時代後期(645年以降とされる場合が多い)から平城遷都までの時代を、美術史上・文化史上の時代区分では「白鳳時代」といいます(※諸説あります)。白鳳時代に造立したとされる仏像は「白鳳仏」と呼ばれます。前時代の飛鳥仏と比べ、端正な顔立ちで若々しい表現をしているのが特徴で、童子のような風貌の像もみられます。仏像の素材は様々で、金銅仏をはじめ、塑像、乾漆像、塼仏、石仏などがあります。

當麻寺金堂の弥勒仏坐像、四天王立像はこの時代の仏像です。櫻本坊の秘仏・釈迦如来坐像も同様に白鳳仏で、天武天皇の念持仏(※1)と伝わっています。

他にも奈良県内には多くの白鳳仏が残り、拝観することができます。

(※1)個人が私的に身近なところに安置し、日々拝むための仏像。

櫻本坊

写真:(株)飛鳥園

釈迦如来坐像(白鳳時代・重文)

天智10(671)年、大海人皇子(のちの天武天皇)は、甥との皇位継承争いを避け、出家し、吉野に逃れていました。ある冬の夜、雪に覆われた吉野山に一本の桜が咲く夢を見、役行者の高弟・角乗に「天皇の位につかれる夢告」と教えられます。翌年、壬申の乱に勝利し皇位についたあとに、天武天皇の勅願でつくられたという道場が櫻本坊です。写真の釈迦如来像は、天武天皇の念持仏と伝わっており、4月の観桜期に特別開帳されます。

吉野郡吉野町吉野山1269

0746-32-5011

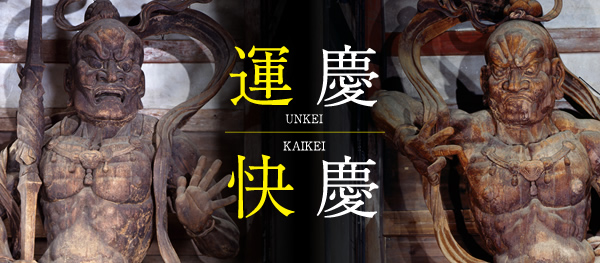

詳細はこちら當麻寺

写真:(株)飛鳥園

持国天像(白鳳時代・重文)

聖徳太子の弟、当麻皇子が建立した万法蔵院が創建のはじまりです。当初は大阪府側にありましたが、緑起によれば天武天皇10(681)年に修験道の開祖である役行者が領地を寄進して、現在の場所に遷ったとされます。金堂の弥勒仏坐像(国宝)、多聞天像以外の四天王立像(重要文化財)は天武天皇が生きた白鳳時代のものです。

葛城市當麻1263

0745-48-2004

詳細はこちら